Земля "Санникова" в заповеднике "Вишерский"

В 2016-2020 годах на территории заповедника "Вишерский" работали геологи творческого коллектива «Анди». Целью работ было – поиск влияния тектонического строения территории на ландшафт и растительные сообщества. Была обследована территория левобережья Вишеры в районе устья реки Муравей и плёса Лебяжий, а также междуречье рек Вишера и Лопья.

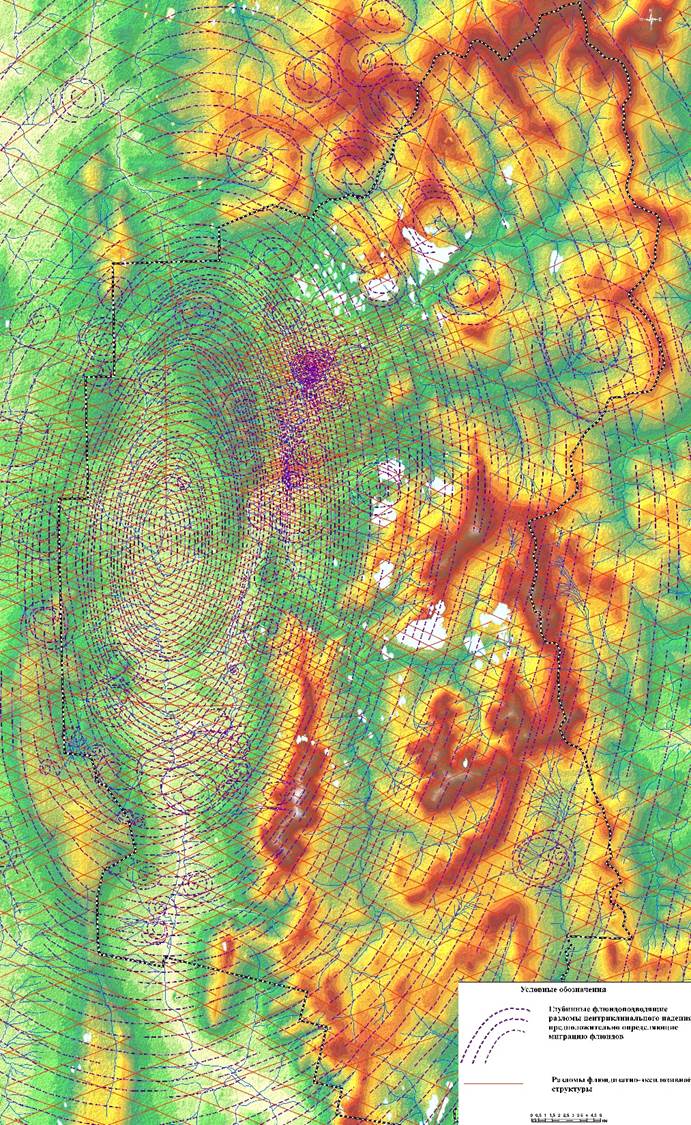

Предварительно была произведена дешифровка космоснимков всего заповедника. С помощью этих фотографий были выделены участки современной тектонической напряженности – зоны геодинамической активности современной дневной поверхности.

Впервые была детально обследована ранее выявленная геологами так называемая Лыпьинская погребенная структура, имеющая в центральной части размеры 70*50 км. Общий её размер превышает размеры заповедника в 8-10 раз.

Территория ядра этой структуры совершенно уникальна для проведения разноплановых научных исследований, т.к. природные ландшафты здесь совершенно не нарушены. Здесь никогда не было никаких промышленных разработок, здесь стоят нетронутые леса, сменяясь естественным образом в ходе длинного геологического времени. Здесь и ученых - то не было практически, т.к. большинство экспедиций проходило долиной реки Вишера...

Геодинамические активные зоны следует рассматривать как благоприятные для вертикальной миграции глубинных флюидов и горячих водных паров.

По сути – это зона повышенной трещиноватости земной коры, благоприятная для истечения сероводорода, двуокиси серы, радона и т.д. Эти трещиноватые зоны проявляются в частности в выходах восходящих источников – в междуречье Вишеры и Лопьи, в устьевой части реки Муравей, в районе Лебяжьего плёса и т.д.

Кстати, по мнению некоторых исследователей, одним из подтверждений глубинности таких выходящих источников , является, в частности, обнаружение в районе устья реки Лыпья первых алмазов в Красновишерском районе!

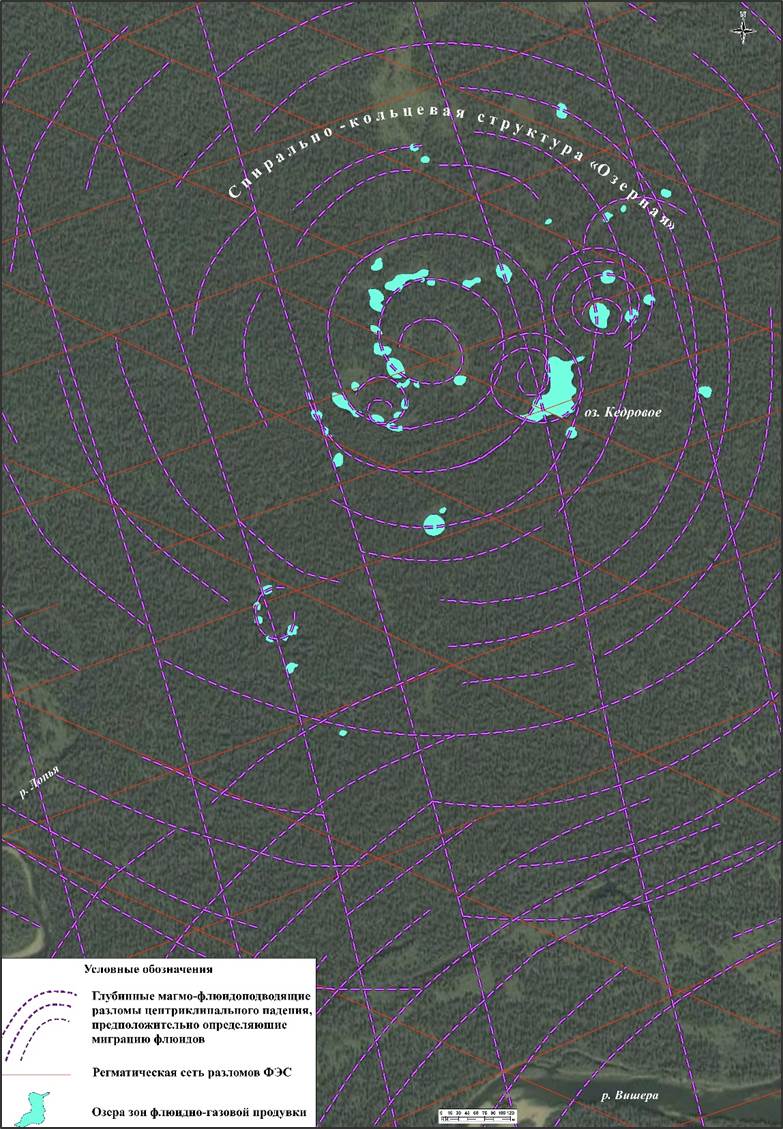

Дешифрирование космоснимков позволило выявить и серию озёр в районе Лебяжьего плёса и междуречья Вишеры и Лопьи, численностью до 47 штук. На дне некоторых озёр отмечаются восходящие источники в виде пульсирующих микрогейзеров диаметром 10-25 см.

В областях излива подземных вод, истечения газов (может быть, даже в микродозах) формируется свой биоценоз – оригинальный союз (соседство) растений, что является реакцией растительного покрова на проявление аномалий.

Выявленные озёра по происхождению являются подводящими каналами глубинных флюидов по активизированным зонам. Наибольший размер имеет озеро Кедровое, диаметром 150 м и приуроченное к узлу пересечения разломов и спиральной погребенной структуры.

Можно предполагать наличие палеотермальных источников на протяжении 20-30 тысяч лет в данном районе, т.е. зоны особого микроклимата и благоприятных условий для проживания древних Вишерских этносов (манси) - своеобразного Вишерского аналога легендарной «Земли Санникова».

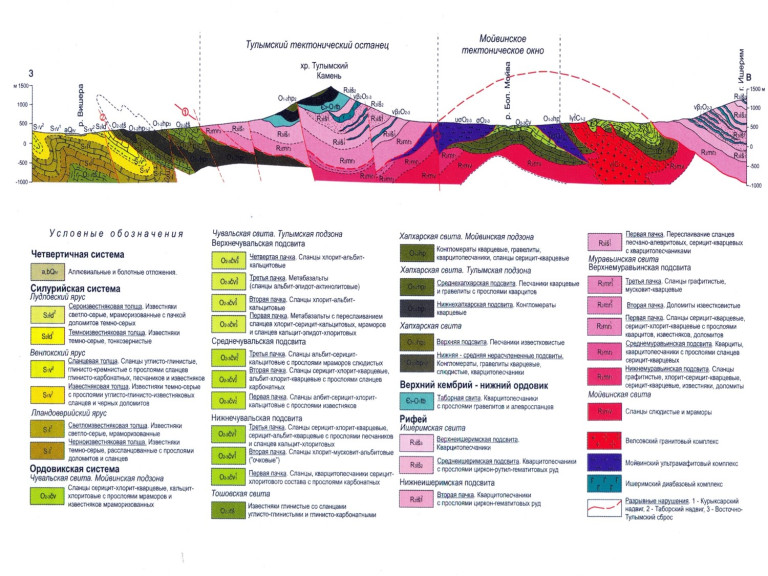

1. Лыпьинская погребенная структура и горы заповедника (спутниковый снимок). Происхождение структуры обусловлено восходящим тепловым потоком мантии к дневной поверхности, благодаря чему на поверхности образована система глубинных разломов – долгоживущих геологических объектов, заложенных на ранних этапах тектонической истории региона.

2. Озерный край – междуречье рек Вишера и Лопья. Озера – суть поверхность вулканических трубок, подводящих глубинные флюиды.

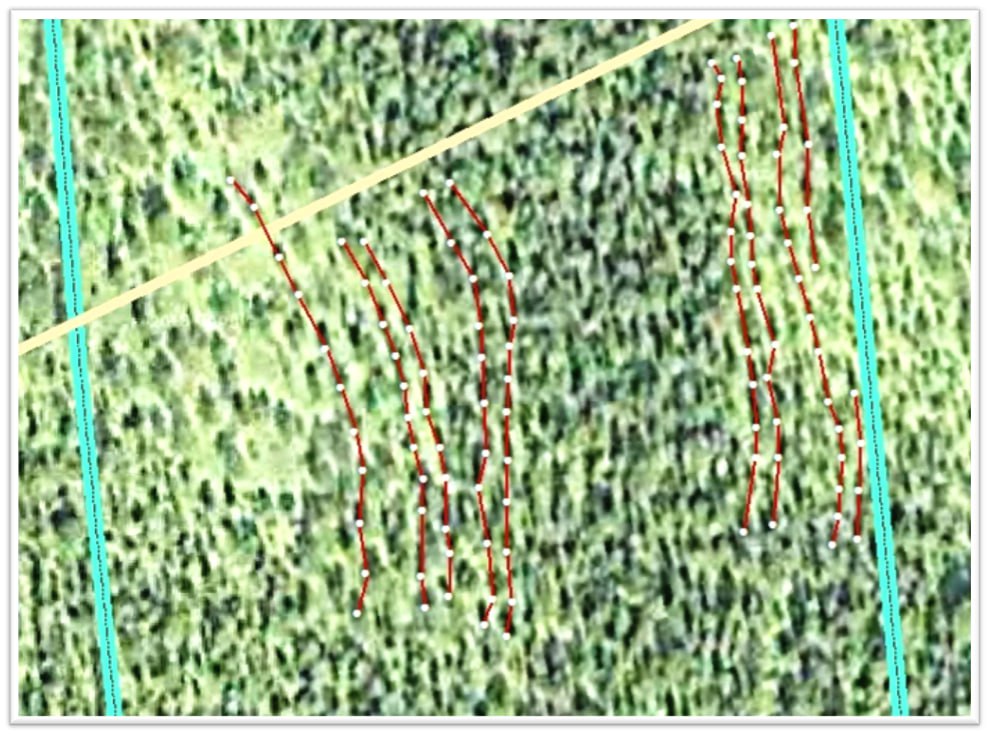

3. Кедровое озеро – равношаговое ожерелье из кедров обозначает на дневной поверхности флюидоподводящий разлом.

4. Деревья образуют цепочки, которые ориентированы параллельно концентрическим разломам Лыпьинской структуры.

5. Озеро Бирюзовое, видна разломная водообильная родниковая зона. Можно предполагать наличие здесь погребенной водяной пещеры, типа Ординской.

6. Картина – мистика А. Рыбальченко. Взрыв Лыпьинской диатремы, приведший к появлению алмазов на территории заповедника (около 250 т. лет назад).

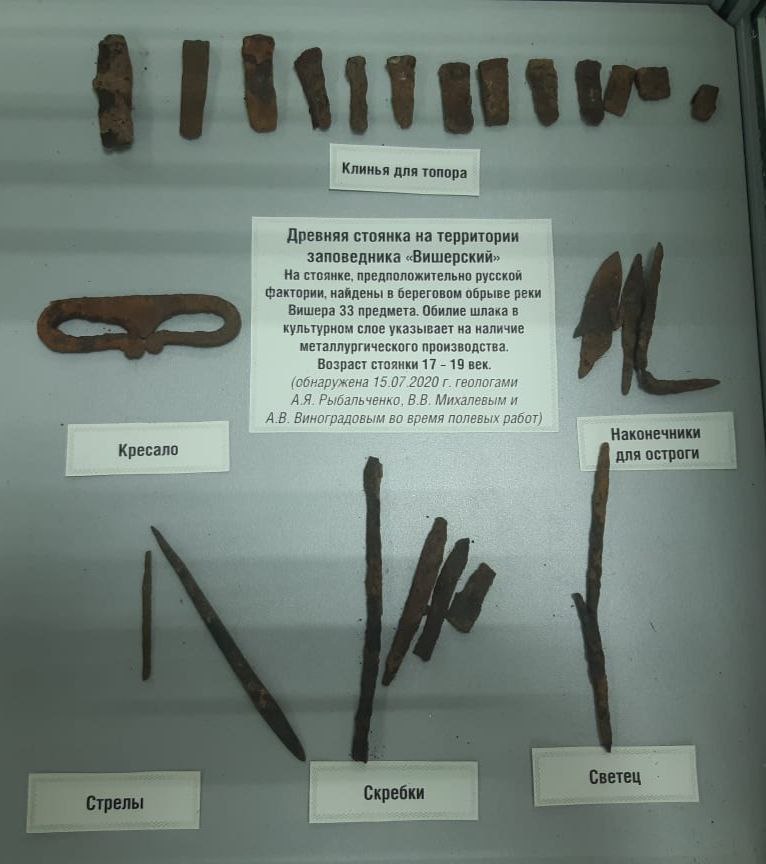

7. Археологическая находка 2020 году в районе предполагаемой палеостоянки.

Павел Бахарев,

по материалам исследований А. Рыбальченко, В. Михалева,

М. Рогозина и П. Бахарева